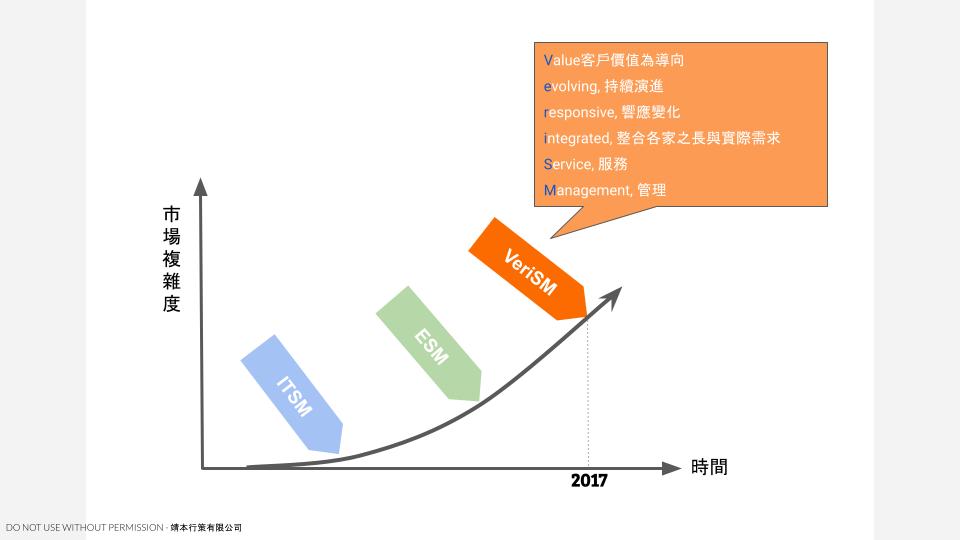

數位時代的治理與管理方法 - VeriSM

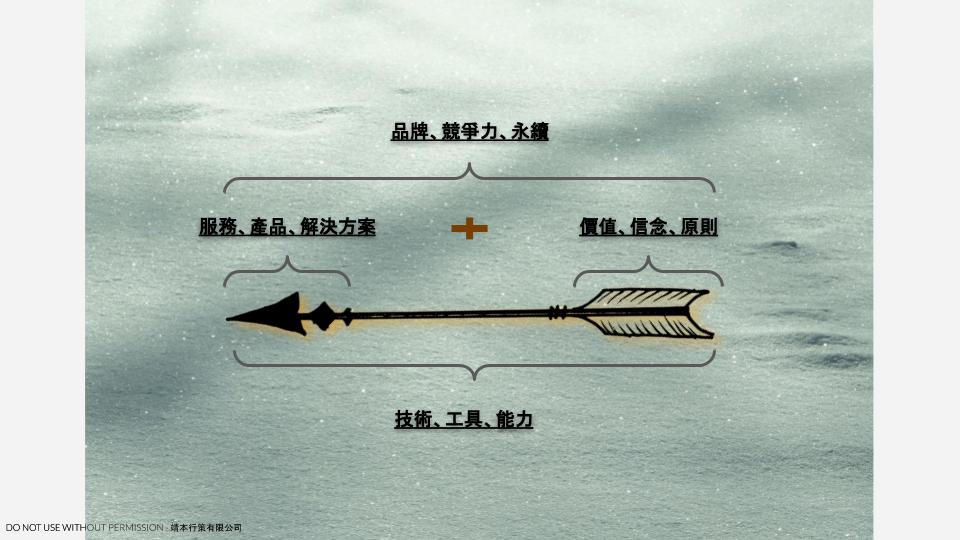

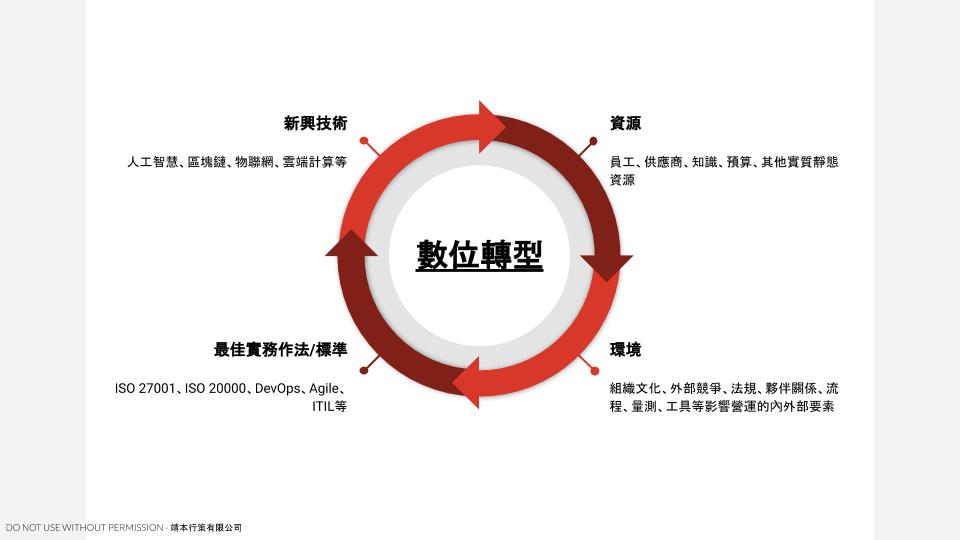

隨著 COVID-19 疫情的發展,數位轉型不再是個猶豫與曖昧不清的選項。 當昔日可選項變成必選題時,企業不得不細細思量轉變所帶來的意義與價值,以便在市場、利害關係人、公司永續與競爭力之間取得平衡。綜觀這幾年台灣企業在數位轉型議題上多半圍繞在新技術與工具的採用,這樣直觀且具體的作法的確為企業帶來了短期且明顯的改變與效益,不過這樣的效益卻很難延續與擴大,甚至有時還會與企業原有制度和流程產生衝突。或許過往的小打小鬧,還能期待透過時間來找尋解套的方法,但在轉變的需求強勢叩門時,企業需要一個具備系統性的指引方法,來協助自身透過重新審視治理的方式來確保目標達成的同時,還能提供組織應變市場快速腳步的能力! 從資訊部門到全組織 大部分企業內的資訊部門所肩負的多半為企業內部系統,主要的工作在於除錯與維穩,因此資訊系統的管理著重於資訊部門內部… 「穀倉效應」在指出組織內部由於各自責付功能與利益的不同,而產生協同困難,價值流不效率的問題。我們可以在近似領域的不同職責單位 (如,同屬技術領域的維運、安全、開發等各單位) 觀察到這樣的現象,而在不同領域(如技術與商務單位)這樣的問題也就更為嚴重。得助於雲端運算,企業有機會採用數位的方式,更有效地為客戶提供服務。 但是,如果服務管理仍只限於資訊部門,那將會有怎樣的結果呢? 試著思考以下的問題: 1. 如果資料安全僅在資訊部門,資料安全真的安全嗎? 2. 心急如焚的顧客上線尋找協助,需要轉幾手才能安撫顧客,提高滿意度呢? 3. 資訊部門在採用大量開源工具時,如何確保智財與法務上的安全? 4. 當引入新的工具與技術,如何知道它為公司帶來哪些效益呢? 如何知道錢花在刀口上呢? 5. 如何確保上線的新服務,不僅能為公司帶來利潤,同時也符合當地政府的期待呢? ... 那麼,數位時代下的服務是什麼呢?

繼續閱讀